Arch 派生で systemd 採用の2つのディストリです。ローリングリリースのため、バージョン番号はありません。スナップショットの日付(または年)らしき番号です。20.0とか20.4.11とか。

私がチェックする項目に関しては、2つのディストリはとても良く似ています。なので、2つまとめて書きます。

これまでと同じように、以下の3つの視点で使いやすいかどうか見てみました。(視点 a. と 視点 b. が重点項目です)

Sec-1.からSec-6. までは GUI モードで試します。Sec-7 はサーバ用に CUI モードでインストールして、チェックしてみます。

Manjaro の GUI 版は KDEplasma を使いました。ArcoLinux の GUI 版は xfce と KDEplasma の2つで試しました。

Sec-1.インストール

Sec-2.日本語入力の設定

Sec-3.インストール後、最初に試すこと

Sec-4.最初に試すこと

Sec-5.Windows 代替としての利用(ATW)

Sec-6.Printer、Scanner の利用

Sec-7.CUI モードでインストール

Sec-8.全般の印象

使うのは、メモリ8GB、SSD 120から128GBぐらいです。

-- Manjaro --

GUI インストールはインストーラに従えば、簡単です。特に癖もないし、日本語ロケールでも英語ロケールでもオケです。詳細は省略。

(CUI インストールは Sec-7.)

-- ArcoLinux --

こちらも GUI インストールは簡単です。詳細省略。

(CUI インストールは Sec-7.)

Manjaro

Arch 派生ディストリです。

1set release 2011-07 なので、歴史はマアマアです。

ユーザフレンドリーを標榜しています。良いですね。

カテゴリーにサーバは含みませんが、源流の Arch がサーバカテゴリーなので、サーバでも使えると思います。

Distrowatch では人気のディストリですね。

ArcoLinux

Archを源流として、2017 にArchlabs spin-off.

その後、Archmerge が spin-off.

さらに、Archmerge が Arcolinux に改称した模様。

ArcoLinux 1st release は 2018-12 で、かなり新しいディストリ。歴史ははっきり言ってありません

カテゴリーにサーバはありませんが、源流のArch がサーバカテゴリなので、サーバでも使えると思います。

世界的に見ると(Distrowatchで)10番から20番くらいの位置なので、結構な人気です。日本では無名?かなあ。

-- Manjaro --

KDE 版です。日本語ロケールでインストールしておいて、適当に感でやったら日本語入力できました(笑)

# pacman -S fcitx-mozc fcitx-gtk2 fcitx-gtk3 fcitx-qt5 kcm-fcitx

後、$HOME/.xprofile を下記のように作ります。

export GTK_IM_MODULE=fcitx export XMODIFIERS=@im=fcitx export QT_IM_MODULE=fcitx

この後は、一旦リブートして、右下のパネルの入力のマークのところ、適当にいじったら入力できるようになります(笑)。

設定をいじって ATOK 風に操作できます。

-- ArcoLinux --

xfce 版です。ネットで検索して以下のようにインストール。後は右下パネルのとこ、適当にいじってたら入力できました。設定をいじって ATOK 風に操作できます。

# pacman -S fcitx-im fcitx-mozc fcitx-configtool

KDE 版だと、上のやり方では日本語入力できませんでした。Manjaro KDE 版と全く同じことをしたら入力できるようになりました。

日本語入力は、それぞれディストリだとか DE だとかによって微妙にやり方が違うみたいです。深入りするのは大変そうなのでやめておきます。

いつものごとく、笑ってごまかして次に進みます(笑)。

なお、AcroLinux の日本語入力の設定については、下記のサイトを参考にしました。著者さん、ありがとうございます。

https://report.hot-cafe.net/arcolinux1811-install-6846#i-3

例によって普通のUNIXマシンらしく管理・設定ができるかを試します。

上に書いたことのうち、主に視点 a. 視点 b. 利用のためのチェックをやります。

で、試すことは以下のようなことです。

以下、順に書きます。

このチェック項目に対しては、2つのディストリはとても似ています。一緒に書きます。

Spectre Meltdown

インストール完了し、「そう言えば、spectre meltdown どうだったかな?」ってチェッカースクリプト走らせたら、問題なく12項目クリアしました。普通に使い続けるだけで(# pacman -Syy と # pacman -Syu をやってれば)すぐに対応します。

なお、Core i3-4160 のマシンで試しました。

IPアドレスとリゾルバ

Debian の GUI インストールしたものと同じです。Chap-19. Sec-1.を見てください。

/etc/rc.local

Debian と同じです。Chap-13. Sec-5.を見てください。

カーネルアップとパケットフィルタ

アップデートが精力的なので、よほどカーネルカスタマイズしたい場合を除き、カーネルコンパイルは必要ないと思います。なので、私は試していません。(楽で良いです)

また、nftables も問題なく動きます。ver 0.9.4 新しいバージョンで、良好です。

デーモン管理

Debian と同じです。Chap-13. Sec-7. 見てください。

コンソール利用

GUI と CUI の切り替えは Debian と同じです。Chap-13. Sec-8. 見てください。なお、両ディストリとも、CUI インストールをサポートしています。それは本チャプタの Sec-7.を見てください。

DAT ドライブ

Debian 同様に DAT ドライブが使えます。Chap-13. Sec-9. 見てください。

シリアル回線

# pacman -S uucp やれば cu コマンドが使えます。使い方は Chap-basic-1. Sec-4-3. 見てください。

apache、postfix、guile、lua のコンパイル

Chap-7.見てください。素直な OS でコンパイルがやりやすいです。ただし、アップデートが頻繁かつ精力的なので自分でコンパイルする必要性はないと思います。コンパイルするのは、何か理由がある人だけでしょう。

こんな具合で、管理はやりやすいです。Debian の管理に慣れていれば、Arch系も、癖のない素直な管理です。

雰囲気は UNIX 系っぽい感じです。UNIX Geek に向いてそうです(笑)。

このチェック項目についても、2つのディストリは似ているので、一緒に書きます。

全体的に新しいパッケージが入っていて、ATW にも向いています。上では「UNIX Geek 向き」って書きましたが、こっちでチェックすると「 ATW 向き」でもあります。特に Manjaro。

訂正(2020-08-17)

ArcoLinux の箇所、メニュー表示が英語ですって書いてますが、間違いでした。すみません。

多分、最初にインストールしたとき、ロケール日本語にしたら文字化けして、英語ロケールでインストール。結果として、アプリが英語対応になったような気がします。2020年の1月頃の話だし、詳しいところは忘れちゃいました。トホホです。

正しくは、ArcoLinux もメニュー表示は Manjaro 同様に日本語です。

ブラウザ

新しいバージョンの Firefox が入っています。問題なしです。

メーラ

とりあえず sylpheed 試すと問題なく動きます。Manjaro はメニューも日本語表示で、メール本文も日本語対応。

ArcoLinux はメール本文は問題なく日本語対応ですが、メニューなどの表示は英語です(汗)ま、よしとします。ーーー(間違い、メニューも日本語です)

オフィス

とりあえずLibreOffice入れましたが、問題なく動きます。上と同様に Manjaro はメニュー表示が日本語ですが、ArcoLinux は何かパッケージ入れないとだめらしく、デフォではメニューが英語表示です(汗)これも、ま、よしとします。ーーー(間違い、メニューも日本語です)

画像ソフト

とりあえず Gimpが問題なく動きます。メニュー表示は上と同様です。

アップデートやパッケージ・インストール

アップデート方法は、GUI でやっても、 CUI の # pacman -Syy と # pacman -Syu でも問題なさそうです。

ただし、アップデート作業自体には、一度 ArcoLinux で問題が出ました。Sec-8.にそのことについて触れます。

追加で何かパッケージ・インストールする場合、GUI 、 CUI どっちも良好にインストールできます。オケです。

以上です

全体としてパッケージソフトは充実してそうです。私はそんなに沢山のパッケージ使わないですが、量は多そうです。

OS インストール後、ただちに DVD が鑑賞できます。プロプラだとか non-free だとかでも、使えるものは積極的に使うって姿勢らしいです。そのほうが、使いやすくて、とても良好です。

この項目も、2つのディストリは同じです。

いつもは、プリンタの設定は上の Sec-5. にまとめて書きます。ですが、この2つのディストリの場合は工夫しないとプリンタが動きません。なのでセクション独立。

私が使うのはエプソンの PX-048A ってプリンタ。数年前にネット通販で買いました。当時、エプソンのうちで一番安かった機種ですが、安くても良好です(笑)。

--- プリンタ ---

さて、作業は大きく分けで2つのステージ。

-- stage1 です--

例によって、エプソンのサイトからドライバーソフトをダウンロードします。

ダウンロードするのは、epson-inkjet-printer-escpr-1.7.7-1lsb3.2.tar.gz というソースファイル。ダウンロードセンターは以下のとおり。

http://download.ebz.epson.net/dsc/search/01/search/searchModule

コンパイルするのは簡単です。ソースを展開し、そのディレクトリに入って、

$ ./configure --prefix=/usr $ make # make install

これで stage1 終了です。

-- stage2 です--

いったんドライバーが入りました。入った場所は、/usr/lib/cups/filter/ というディレクトリ。

その中に、epson-escpr、epson-escpr-wrapper という2つのファイルが入りました。Debianでも同じ位置に同じ名前のファイルが2つあります。

ようは、それを持ってきてこっちに入れるだけ。(上書きコピーして入れる)それだけです。

-- stage1. 2. とも完了後--

Debian のドライバソフトを入れたら(多分、一度システムをリブートして)、後は GUIのプリンター設定ツールで設定します。

設定完了後にテスト印刷すると、1ページのカラー印刷がきれいに出力できます。また、LibreOffice を使って適当に長いテキストファイルを出力すると、ページ整形されてきれいに出力されます。これで wifi 経由でエプソンのプリンタが使えるようになります。

なお、同じやり方でやれば他のエプソンプリンターでもイケると思います。試してないので知りませんが・・(笑)

補足

もしも Xfce でインストールし、印刷設定 GUI ツールが入っていなければ

# pacman -S system-config-printer

として、印刷設定用のツールをインストールします。

--- スキャナー ---

スキャナはプリンタみたいにコンパイルとか、しなくても良いです。

エプソンのサイトにはスキャナ用のドライバソフトがあり、インストーラがシェルスクリプトなのでこれが使えるかもしれません。でも、使わなくても大丈夫です。ここでは、使いません。

スキャナソフトの一部のヤツは、自分でデバイスを探し出して使えるように設定します。例えば xsane はイケます。simple scan はダメ。

なので、xsane をインストールして起動すると、無事にスキャナが認識されます。wifi 経由でスキャナのコントロールができ、スキャンし、ローカルディスクにファイルを保存できます。オケです。

最初は、プリンタ設定するのにコンパイルだけでイケると踏んでいました。でも、コンパイルして、インストールして、それで印刷設定すると様子が変です。

wifi 経由で無事に PX-048A が認識され、動きそうに見えます。が、印刷してみるとページ半分しか出てきません。あうっ?・・・・て感じ。

ここで役に立ったのが Arch wiki のプリンタ設定の箇所でした。そこには「エプソンのプリンタドライバソフトのソースがあるが、あれはバグ付きの、32ビットOS用のソースが含まれている」とか、書かれています。冗談みたいな話ですが、64 ビット OS でやると 32 ビット用のソースのせいか、半分だけ出力。思わず苦笑してしまいました。

それで「それならバグのないドライバを利用しよう」と考えて、Debian のドライバに目をつけた次第です。Debian には感謝です。

なお、このやり方、Parrot (Debian 派生のディストリ、イタリア製のディストリ)でも、同じやり方でプリンタが設定できました。

ひょっとすると、cups を使っているディストリの一部のヤツでは、このやり方でイケるかもしれません。全部試したわけじゃないので、知りませんが・・・(笑)

もう一つ、補足。Debian のドライバを Manjaro や ArcoLinux に入れるについて、ライセンス上でどうなのか、調べていません。エプソンだけのライセンスの問題なのか、それとも Debian もライセンス上で関係してくるのか、それも分かりません。

想定(想像?)ですが、多分問題ないだろうと思っています。問題があるなら、すみませんって言うしかないですね(汗)。

CUI モードでインストールするのって、そもそも必要か?って話。

私はサーバ運転するに際して、

1.CUI モードでインストールしてサーバ運転

2.GUI モードでインストールしたものを CUI モードに変えて、サーバ運転

どっちでも良いと思います。

1.のメリットは、アップデート量が少ないこと。使わない GUI が無いぶん、アップデートは少なめ。

2.のメリットは、GUI 版と同じ管理方法が取れること。けっこう大きなメリットです。

なので、どっちでも良いし、そもそも CUI 版インストールをサポートしていないディストリもけっこうあります。こだわらずに行きます。

ただし Manjaro のCUI 版インストールは面白みがあります(笑)。楽しいディストリです。

正確に言うと、インストール作業が楽しいのではなくて(これは全然楽しくない)、インストールされた結果の OS が面白みがあって、楽しいです。

-- Manjaro --

インストール

インストール作業は結構苦労します(笑)。CUI 版のインストーラが相当デリケート。

GUI 版のインストールは他のディストリ同様、すごく楽。マザボを UEFI にしても IDE(Legacy)にしても、全然おかまいなく、すんなりとインストールできます。

しかし、CUI 版のインストールは、私のところではマザボを IDE モードにしないとうまくいきませんでした。しかもこの CUI 版インストーラ、マザボの BIOS バージョンに敏感らしい。

MSI のマザボ(B450M-Gaming plus ってヤツ、「UEFI」もしくは「UEFIとLegacy混在」の2つしか選択肢がない。「Legacy専用」ってのが指定できないマザボ)では、何度やってもインストールできませんでした。多分、ブートローダのインストールを私が間違えてる。挫折です(笑)。

ASUS のマザボ(H81C のマザボ、IDE に指定可能)は、100発100中、何度やっても毎回インストールがうまく行きます。(って、2回しかやってないけど)

Gigabyte のマザボ(B450M S2H rev1.0 って、B450 もので一番安いヤツ)は、最新 BIOS の F50 で IDE 指定だとうまくインストールできますが、少し前の F41 BIOS だと、IDE 指定の場合にはインストーラが立ち上がらない(汗)。UEFI だと、インストールに失敗する。

どうやら、AMD の 3000 シリーズはまだマザボに多少問題があるみたいです。一旦インストールが完了すると、全然問題なく安定するんですけどね。

なお、インストールメディアは Manjaro Architect ってISOイメージで、いつものごとく USB に入れてインストールに使いました。

IP アドレスとリゾルバ

Chap-19.のSec-4. に書きました。今どき、クラシカルな設定のできる面白い状態で OS が立ち上がります。

apache、postfix、guile、Lua のコンパイル

Chap-7.に書いた GUI と概ね同じですが、Apache コンパイルに apr、apr-util の 2 つをインストールしておく必要があります。全般にフリーソフトのコンパイルは CUI 版でも簡単です。

その他

なお、/etc/rc.local、デーモンのオンオフ、パケットフィルタ等は GUI 版と同じです。

-- ArcoLinux --

AcroLinuxの場合、GUI インストールと CUI インストールは、あまり違いが無いような気がします。結構大量にインストールされて、たまたま、立ち上がりが CUI 状態って感じです。

管理の仕方も基本的に、GUI 版と同じ。まあ、楽で良いです。

インストールメディアは ArcoLinuxD って ISO イメージを使います。こんなわけで、GUI 版との違いなど、書くことがほとんどありません(笑)。

以下、省略。

この2つの Arch 系ディストリの特徴はアップデートに積極的なことだと思います。特にArcoLinux。

Manjaro のアップデートは、概ね10日に一度とか1週間に一度とか、そんなような感じです。が、ArcoLinuxは毎日。それも1回か2回。猛烈なアップデート(笑)

このようなディストリの場合、不安なのは「更新が頻繁すぎて何か不具合が発生しないか?」ということです。

その点にも触れながら、以下に両ディストリの印象を書きます。あくまで、私の個人的な印象です。

-- Manjaro 個人的な印象・評価 --

まず 3 つの視点で見た場合の評価です。

視点a. ・・・・・十分安定しています。イケます。2 週間ほどですがサーバ運転して順調です。

視点b. ・・・・・十分にイケます。

視点c. ・・・・・パッケージは豊富にあって、安定しているし、十分イケると思います。

次に、懸念していた「アップデートで不具合が発生しないか?」という点です。

概ね一ケ月くらい准常用で使いました。その間に一度アップデートができなくなりました。ミラーの修正をやったら(pacman-mirrors コマンド)無事にアップデート出来るようになりました。どうやら、見ていたミラーサイトのリポが一時的に壊れていたようです。

この程度なら、「アップデートで不具合が発生しないか?」という質問に対して、実質的に不具合はなかったと言えます。

以上から、総合的な評価としては優秀です。

-- ArcoLinux 個人的な印象・評価 --

まず 3 つの視点で見た場合の評価です。

視点a. ・・・・・十分安定しています。イケます。3 週間ほどサーバ運転して順調でした。

視点b. ・・・・・十分にイケます。

視点c. ・・・・・パッケージは豊富にあって安定してます。イケてると思います。

全体として、安定しています。使いやすいし良いと思います。

次に、懸念していた「アップデートで不具合が発生しないか?」という点です。残念ながらやや大きな不具合が発生しました。

20.2 くらいのスナップショットでインストールして、しばらく使っていたらアップデートできなくなりました。

数日様子を見ても、改善されないので、やむなく、ディスクから消去しました。

20.4 でもう一度インストールしてみましたが、インストール直後にアップデートエラーが発生しました。またディスクから消去。

20.5.7 で再度インストールしたら、問題なくアップデートできるようになっていました。

このアップデートエラー、ひょっとすると Manjaro の時のようにミラーを修正すればなおったかもしれませんが、pacman-mirrors コマンドは使えません。ネットで検索して解決方法を見つけることも出来ませんでした。そもそも、マイナーなディストリなので、情報は少ないです。

アップデートエラーが出てもジタバタせずにじっと待ってれば良かったのかもしれません。自然にアップデート出来るようになるとか・・・

こんな具合だったので、なんとも評価のしようがありません。

なお、アップデートが出来なかっただけで、インストールされている OS 自体は十分安定かつ堅牢に動いていました。仕立て方が素直で好印象なだけに、リポの問題が本当に惜しいです。

補足 (2020-10-07)

継続して、ArcoLinux の更新が安定して実行されるか様子を見ています。

このところ、調子がずいぶんと良いです。たまに一部のパッケージが更新されないこともあります。しかし、だからといって以前のように、にっちもさっちもいかなくなるような事は無くなりました。更新がずいぶんと安定してきました。私の様な ArcoLinux 入門者でも使い続けられそうな様子です。

前がひどかったので、直ちに手放しで持ち上げるわけには行きません。が、この調子が続くようだと常用の候補にもできそうです。もともと OS 本体はとても良いから・・・

補足(2020-11-20)

3ヶ月程度、ArcoLinux の更新の安定性を見てきました。もう、大丈夫そうです。

去年の年末頃や今年の上半期には、更新がなんともならなくなったのですが(2回か3回)、それはどうやら、私のPCが見ていたミラーが一時的に不安定になっていたようです。

いまは、更新作業が安定しています。更新が安定しているかどうかのチェックは一旦終了します。

今の状態が続くなら、十分に常用の候補になりそうです。

-- ArcoLinuxのミラー再設定(2020-11-30) --

よく見ると、GUIでもCUIでもミラー再設定出来るようになっていました。

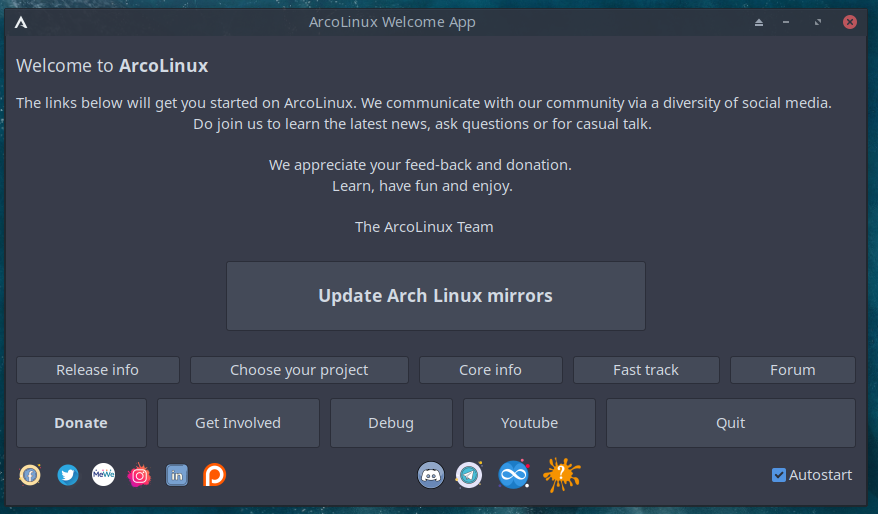

GUI なら、ArcoLinux wellcome にありました。

ちゃんと、Update mirrors とかって書いてあります(笑)。やってみたら、確かにミラーのリストが更新されていました。

また、CUIなら alias にありました。mirror ってコマンドが使えます。.bashrc の中に定義されていました。

一生懸命、man -k mirror とか、man -k update とかやって探しても見つからなかったはずです。alias でしたね。

こっちも、やってみると確かにリストが更新されます。

そんな訳で、更新がうまく行かない時は、たいていミラー不調でしょうから、リストの更新をやります。